国土交通省から住まいのガイドラインが策定され、発表されました。

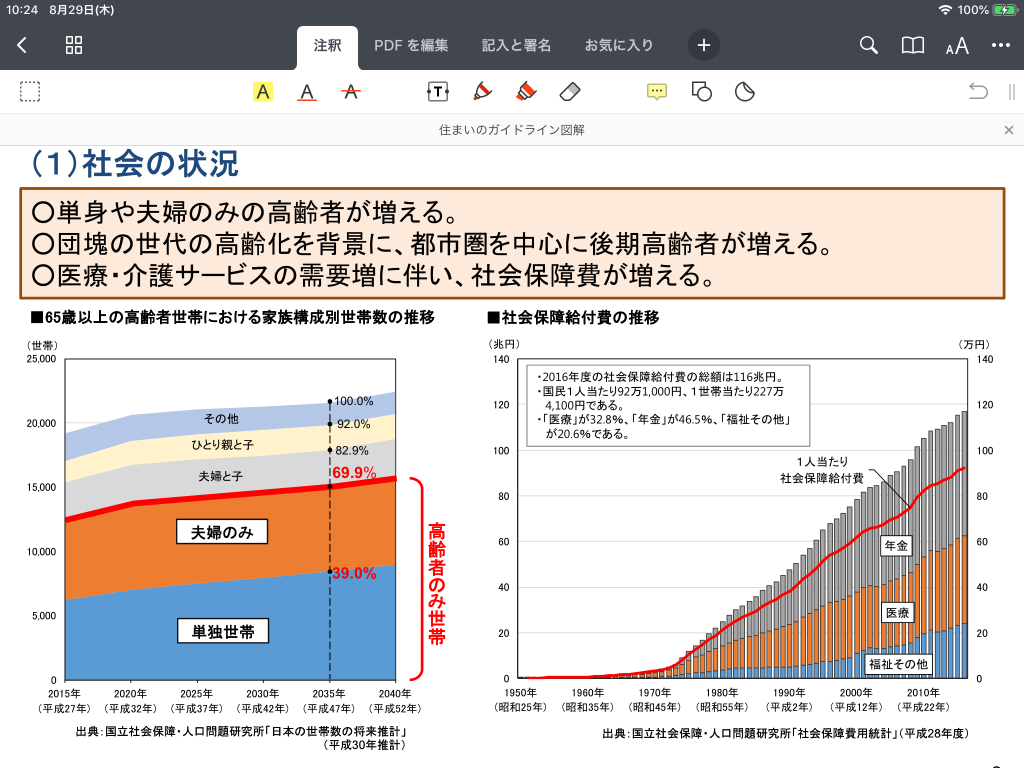

総務省の統計によれば、15年後に65歳以上の人口が全体の30%を超え、65歳以上の家族、全世帯数約20000世帯のうち、夫婦のみの世帯が30%、単独で住む独居老人の率が40%を占める、となっていて、目の前にきた未来の社会の有り様を反映しています。

と、このように表現すると、ややもすると若い人間のいない暗いイメージを持ってしまいがちですが、ここでフォーカスしたい点は、当然ながら、その分元気な高齢者が増えている、という事実がある、ということです。

平均寿命は今や男性81歳、女性87歳となりました。高齢者の体力が20年前と比べて5歳若返っている、という国の発表もあります。

国の数字を見るまでもなく、日常生活で実感もしています。

夜の外食が多い私の友人も先日、「遅くまで飲み歩いている元気な高齢者のグループをよく見るようになった。」と言ってましたし、敬愛しているI会長夫妻は、海外と国内の2拠点生活をしながらトライアスロンをやっています。

ちなみに健康寿命は平均寿命よりも約10年短い、というデータがあるので、「いかに健康であるか?」は人生を幸せに生きる上で最も大切なことですね。

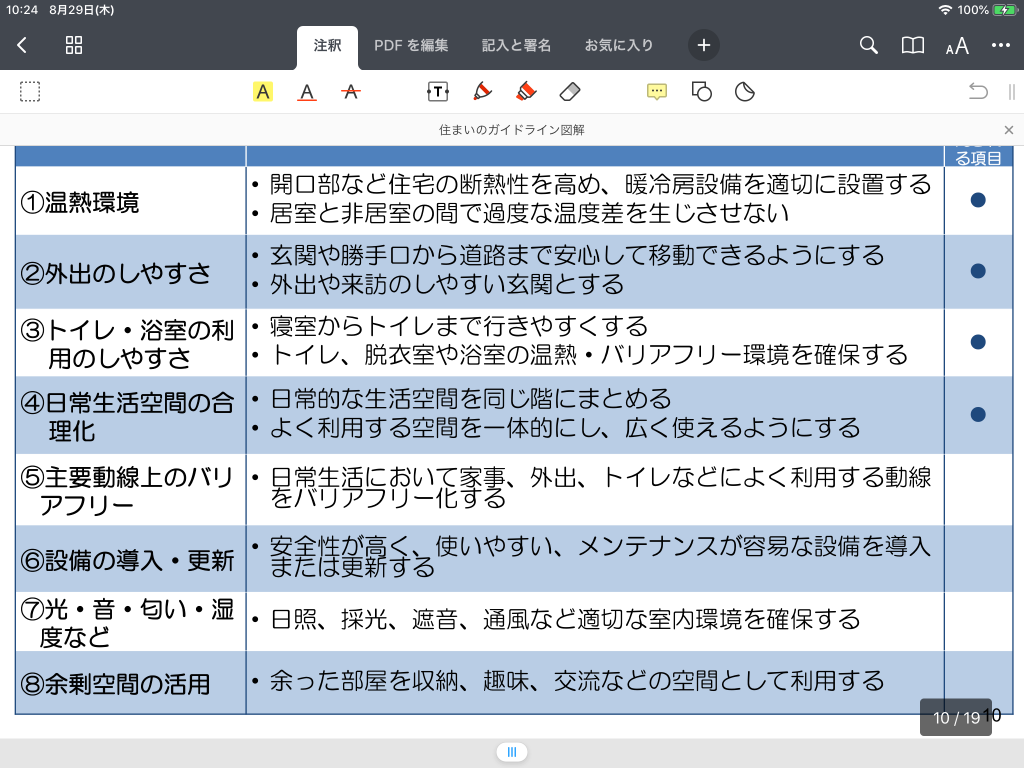

ガイドラインの話に戻りますが、国交省が発表した8項目は以下の通りです。

①温熱環境がよいこと:暑い寒いがきちんと断熱によって保たれている

②外出のしやすさ:玄関や勝手口の動線が良く、バリアフリーである

③トイレ&浴室の利用がしやすいこと:最も事故が起こりやすい空間です。断熱性能やバリアフリーができていることが大切

④日常生活空間の合理化:なるべくワンフロアで生活でき、区切りの少ない広い生活環境を確保する。減築や間仕切り壁の撤去で実現します。

⑤主要動線上のバリアフリー:日常生活の快適性を向上させるために必要です。

⑥設備の導入、更新:メンテナンスが楽であること、生活に便利であること、IOT(インターネットオブシングス:ネット接続で管理できる住宅内のさまざまな機器類)などの活用

⑦光、音、匂い、湿度など:日照、採光、遮音、防音、通風などを見直す

⑧余剰空間の活用:友人や趣味の集まりのための空間

7項目までは生活上の安全や快適性の向上で、8項目目は生きがい、人間関係に関することです。

これは、人とのコミュニケーションや社会との関わりが認知症予防に効果的である、というデータに基づいています。

フルハウスがこれまで提案してきた自宅deサロン®️や、アトリエ空間の創設、ということの重要性が、国交省によっても証明されました。

人生をワクワクしながら生きていく、夢を持って行きていく、ということは、生きがいだけでなく身体的健康にとっても大切なんですね。

人生をワクワク、ドキドキ、トキメキながら生きていく。

言ってみればまさに「恋するように暮らす」を実践していきましょう!